第57回 | 2025.04.21

実践的海業から考えた海業における会社の使命

コラム初登場、研究員の山田です。今日は自己紹介も兼ね、先日のコラムに引き続き、海業関連事業に携わる中で感じたことを綴ってみたいと思います。

■まず自己紹介

私はもともと北海道生まれ・北海道育ち、綺麗な海・新鮮な魚が、あって当たり前な環境で長い時間を過ごしました。道内の大学卒業後は大好きな北海道の産業を支える仕事がしたく漁業関係団体に就職し、そこで初めて漁業の現場を目の当たりにし、水産物が自分達の口に届くまでにどれだけの苦労があり、どれだけの人が関わっているのか衝撃を受けたことをよく覚えています。また現場で、漁師さんが朝早くから過酷な現場で働いている姿を見て、日本の安全な水産物を供給するこの人たち・産業を支える仕事をしたい!という思いを強くしました。

結婚を機に漁業関係団体は退職したものの、運良く流通研究所に入社し、今は子育てをしつつ、会社にも勤務体系など融通もきかせてもらいながら1次産業を支援する業務に携わることができています。

■業務での体験

そんな水産業を支えるために新たに推進されているのが、以前のコラムでも触れられた「海業」です。全国的に漁獲量が減ったとはいえ、なかなか日常生活において実感がないなか、海業関連業務で漁業関係者の話をお聞きすると、それが想像するより喫緊の課題であることを強く感じました。

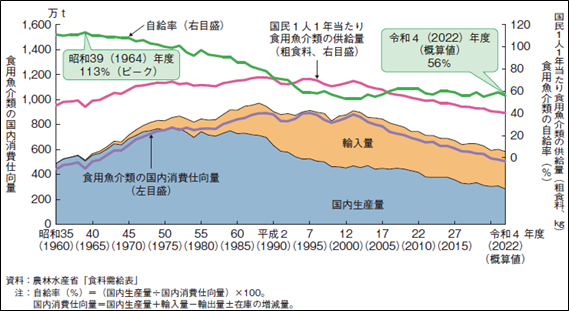

以下のグラフからもわかるとおり、食用魚介類の国内生産量は減少傾向にあり、昭和39年には113%あった自給率も令和4年には56%まで低下しています。

<食用魚介類の自給率の推移>

出典:水産庁「令和5年度 水産白書」 P.55

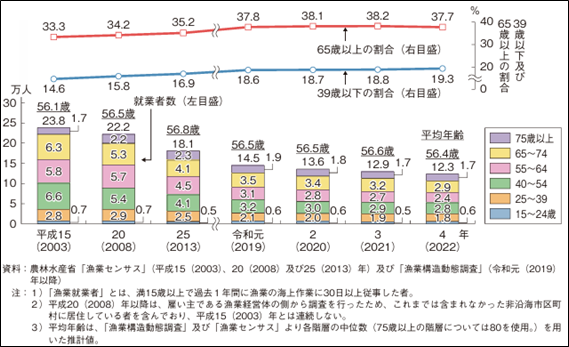

また漁業就業者数も顕著な減少傾向にあり、漁業は衰退しつつある産業といえるのかもしれません。(とはいえ、絶対数が減るなかで39歳以下の漁業者割合が微増傾向にある点は、漁業という産業にとって希望といえるかもしれません!)

<漁業就業者数の推移>

出典:水産庁「令和5年度 水産白書」 P.101

一方で、漁師さんの本業は魚を獲る漁業。誰しもがそうですが、これまでやってきたこと以外の新たな事業に手を出す事には手間やリスクをともない、企画・推進する役割が求められるだけでなく、関係者の合意形成を図ることも容易ではありません。昨年度弊社が受託した漁港を活用したクルージングツアーの実証事業においても、やはりその点は課題となり調整が必要な点でした。

この事業は当初、漁港へのクルージング船着岸により漁港周辺地域への交流人口を増やすことで消費を促進し、漁業者の新たな収入源の確保や地域振興を目的として弊社が受託したもので、これまでに港湾同士を結ぶ航路は確立していたものの、漁港を活用する点では発注自治体において初めての取組みとなりました。港湾が物流・運送を目的とした港であるのに対し、漁港は水産物の取扱(=漁業)を目的とした港であるため、活用にあっては漁師さんとの連携・調整を欠かすことはできません。

我々は何度ものどかな漁村風景が残る漁港に出向き、その港ならではの空気や魅力を、身をもって感じていましたが、毎日漁港で働く漁師さんからすると、「なぜこんなところで!」、「わざわざ来たって何もない!」となるわけで、、。漁業(時には兼業)で生活が成り立っている漁師さんには、少なくとも現状として、所得向上を目的とした海業は求められていない、そう感じました。

「喧騒の中で日々を送る人にとっては『何もないこと』自体が資源、この地域にはその魅力がある」と打合せの度に伝え続けて迎えたクルージングツアー当日。現地に到着すると漁師さん達はクルーズ船が到着する何時間も前から漁港に集まっていて、参加者の出迎え用に庭の河津桜を切って飾ってくれる方、地元ならではの活きた魚を展示してくれる方、ドラム缶で火を焚いてくれる方・・・ツアー参加者を前向きに迎えて頂く姿を目の当たりにしました。そのことは担当者としてもすごく嬉しく、クルージング船で向かってくる上司にすぐ写真を送ったことは言うまでもありません。

■体験を通じて感じた海業への想いと会社の使命

さて、水産庁などが謳ったことで話題になった(個人的にはやや単語だけが一人歩きしていると感じている)「海業」ですが、ずばり…これって誰のために進めるのでしょうか??本来その目的は水産業の担い手である漁師さんの目標達成や課題解決に結びつくものであるべきです。ここでいう目標や課題とは必ずしも所得向上を指さず、例えば漁師さんの喜び・楽しさ、地位や尊厳の保持確立、水産物のブランディング、担い手確保、時には地域振興など様々考えられます。一方でその必要性について(特に顕在的なものについては)、主体となるべき漁業者が認知していない、認知されていたとしても打開手段がわからない、担い手がいない、資金がない…様々な機会を通じて、そのような状況にある漁業者も多くいることが明確となってきました。

この課題に対し、弊社は「未来の農水産業に種をまく」ことを使命としており、地域によって異なるそのような顕在的・潜在的な課題や目標達成に目を向け、共に考え、支援していくことができると考えています。全国各地の自治体における水産関係の事業の実施状況をみると、この1〜2年で海業関連の内容が目に見えて増えてきましたが、そういった状況を漁業者が低リスクでチャレンジできるチャンスと捉え、行政と漁業者の双方と対話ができる弊社ならではの強みを活かしながら、海業に携わっていければと考えています。こういった事業に1つでも多くかかわり積み上げていくことで、波及効果がうまれ、海業ひいては日本の水産業全体に豊かさがもたらされることを願っています。また、事業の調整・推進・運営にあたっては、現場から「担い手がいない」といった声も多く聞かれますが、これらをハンズオンで支援する中間支援組織としての役割についても、今後探っていければと考えています。

末筆になりますが前述したクルージングツアーの業務において、当初の漁業者にこちらの想いが伝わっていなかった状況から、「良いイベントにしよう」という共通意識が産まれたのは、上司らの愚直なまでの「漁業者の力になる仕事をしたい」という姿勢があったからこそだと思っています。弊社が掲げる使命はただの思想ではない、精神論にはなりますがその姿勢を示すことが、漁業者との協議において最も重要と感じています。簡単ではありませんが、そういった実績をひとつずつ積み上げていくなかで、将来にわたって持続可能な産業を守り、自分たちの子どもに引き継いでいければと思います。

研究員 山田 羽衣