第55回 | 2024.12.25

本質的な海業の意味について考える

コラムがだいぶご無沙汰になってしまいましたが、ずっと書きたかった海業について、今年様々な角度で関連する業務に携わってきて考えたこと、感じていることについて書きたいと思います。

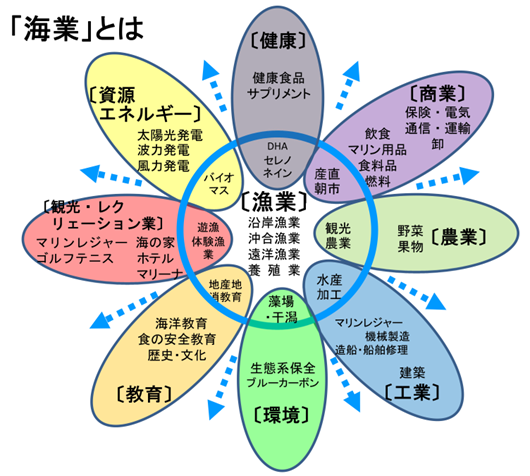

海業とは、昭和60年に当時の神奈川県・三浦市の久野市長が提言した造語で、「海の持つ多様な価値や潜在能⼒を経済活動の対象とする産業群や業種の集まり」の総称として示されたものです。

出典:水産庁「第1回海業推進全国協議会 発表資料」(R5.12)

その後、水産業を取り巻く環境は変化し、水産資源の減少や海洋環境の変化、漁村の人口減少や高齢化などを背景に、水産基本計画において、令和4年3月に初めて“海業”に関して政策として記載されました。

その中で海業は「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」として定義され、漁業者が水産物を漁獲して市場出荷する従前の生業だけでなく、直売や観光・体験漁業、レジャーとの連携、陸上養殖への転換、藻場造成(ブルーカーボン)の取組等により、漁村・漁港の資源を活用して漁業者を始めとする漁村地域の新たな収入の確保と、漁村地域の活性化を目指すものとして示されています。

今年度、わが社のお膝元である神奈川県の事業を始め、海業に関する業務を通して感じることは、そもそも水産資源がなければ漁業・水産業が成り立たないので海業すら推進できないこと、逆に水産資源があり漁業で生計が成り立っている浜であれば、漁業者からは海業による新たな所得向上に向けた取組みがそもそも求められていない、という海業を推進するには相反する課題があると感じています。

つまり、水産資源を維持することが、漁業だろうが海業だろうが、漁村地域の活性化には結果それが重要であるということ。

少し話は変わりますが、先日お台場に行って家族で波打ち際を散歩していたときのこと、海にごみや泡が浮いているのを見て、環境問題について興味が出てきているような様子の息子。

自分も海に興味を持つきっかけは、家族で沖縄旅行に行った際に、サンゴの白化現象について知る機会があり、そこから海に興味をもち、水産を学び、現在の仕事に至っているということ。

ありきたりな言葉で、「漁業の理解醸成を図って新たな担い手を確保する」、「魚食普及を通して水産物の消費拡大に寄与する」、とよく自身でもそれらしい言葉として使っていますが、いずれもすぐ結果は出ないこと、でもただ単な「体験」ではなく、それを「学び」に変え、「興味」にまで引き上げることで、たかだか1回のイベントを通してでも、その人の人生を変えるまでの取組になるということ。

海業に話を戻すと、漁業者の所得向上につなげることも一つ重要なことではあるけれども、むしろ漁業・漁港・漁村・水産物に興味を持ってもらい、長い目でみて消費拡大や担い手の確保により、水産業全体への波及効果を狙った取り組みをすることこそが本質的に漁業の持続性へとつながり、海業として必要なことではないだろうか。

そして、その過程の中での漁業体験であったり、環境教育、魚食体験などをコンテンツ化して漁業者にとっての新たな収益につなげていくことで、経済的な対価も受けながら、漁業の持続性にも繋げていく取組みが海業の意味合いではないかと感じています。

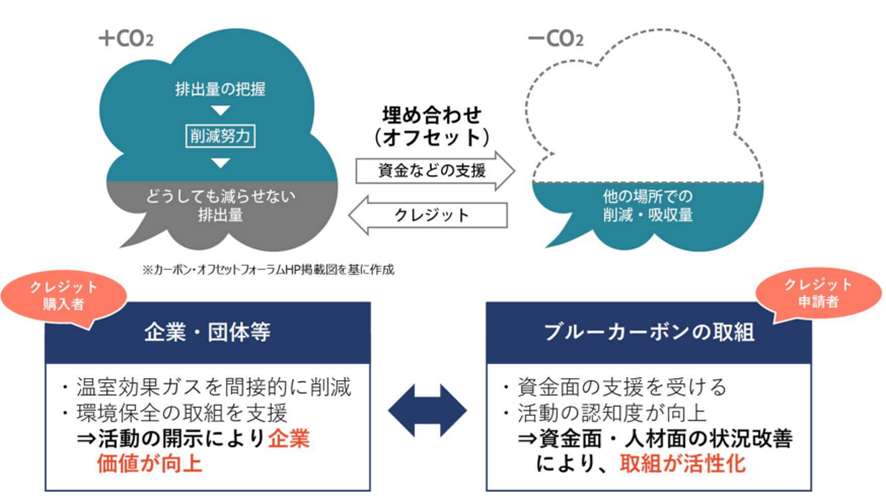

近年、ブルークレジットの取組も広がりつつあります。これは、藻場再生活動の成果をカーボンクレジットとして排出権を企業などに販売することで、その活動資金を捻出する仕組みです。

出典:ジャパンブルーエコノミー技術研究組合「Jブルークレジット®認証申請の手引き」令和6年3月

ただし、申請には藻場造成の成果の定量化など、そもそも申請するために調査に費用がかかるなど、クレジットを取得して資金がプロジェクトに還流するまでにハードルがあると感じています。

初動としてはボランティアベースや協賛・技術提供してもらえる企業、大学・各種研究機関との連携がどうしても必要になりますが、カーボンクレジットの販売ではなく、藻場再生活動の意義自体に価値を感じ、教育旅行や企業研修の受け入れ、あるいは藻場再生の取組自体を体験型コンテンツとして収益化していくほうが重要であり、取り組みやすさからも機会があるのではないかと感じています。

また、海業を実施しているとある民間企業から、そのような体験漁業などを受け入れる側はコンテンツ実施による収入という経済的対価だけでなく、体験させることでの参加者とのふれあいや漁業への理解醸成によるモチベーションの向上など、精神的満足度、いわゆるウェルビーイング※による効果も重要ではないかという示唆を頂きました。

――

※ウェルビーイング:世界保健機関(WHO)によると、「個人や社会のよい状態という意味で、健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定されるもの」と定義

――

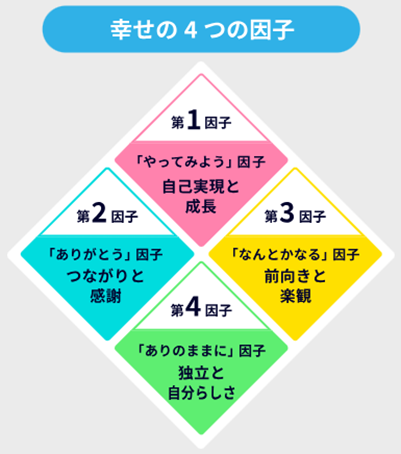

幸福学研究の第一人者、慶應義塾大学前野隆司教授によると、ウェルビーイングにつながる幸せには4つの因子があり、この4つの因子を高めていくことが幸福につながると示されています。

出典:ベネッセ ウェルビーイングLab ホームページ

原典:前野隆司・前野マドカ「ウェルビーイング」(令和4年3月)

まさに、事業化にむけて支援している業務の中では、最初は漁業者の方も半信半疑、自分たちは漁業が主だから、そんな一般の消費者なんか受け入れられない、何すればいいかわからない、という声を聞きますが、漁業者の知識や経験を「ありのまま」に語るだけでも、それこそ一般人から見れば日常では知りえない、極上な“コト体験”であったりするのです。

作り込みすぎるとお互い構えてうまくいかないけど、「なんとかなる」という精神で、いかにして自然体で無意識のコミュニケーションとなる場を作っていくかが、漁業者を支援する側には求められているとも感じています。

当然、参加者からお金をもらうなら失敗できない側面もありますが、作りこむなら作りこむで、それ相応の漁業者側への負担や訓練、準備が必要となるし、漁業者が原稿すらすら暗記して進行ばっちりのほうが、(それはそれで準備の賜物ではあり否定しないが)漁師らしさ、という意味で、それは自然体なのか?と感じてしまうこともあるのではないかと。

話が取り留めなくなってきましたが、今年1年間で海業に関して業務や自身の体験を踏まえて感じたことを整理し、自分なりの言葉で海業を定義するとすれば「漁業者が漁業で生業を続けていくために必要な資源や担い手の確保、水産物の消費喚起を目的として、そのための資金を還流できるコンテンツを造成し、持続可能な漁業とするために実施する事業」が海業だと捉えています。

その中で、漁港漁場整備法などが改正され、民間事業者も投資しやすい環境など変化もありますが、地域にしかない資源(強み)が何なのかをとことん追求し、漁業者側の視点ではまずは「やってみよう」、やってみた中での課題とその取組の価値をしっかりと見出していく必要があると。そして「ありがとう」が参加者(受益者)や連携先から聞こえてくれば、必ずやモチベーションにつながると感じています。

また、連携できる部分は民間事業者とも連携していくなかで、民間事業者も自らの採算性だけではなく、浜の課題に真摯に向き合い、その課題の解決=持続可能な漁業の推進という目的をしっかりと共有していくことが海業を推進していく上で漁業者側、民間側双方に必要な視点だと感じています。

今年は海業に関する仕事を通して、業務だけでなく、個人としてもライフワークとしてどう関わっていきたいか、改めて考えさせられました。最後は熱意、思いが人を動かすものだと信じています。さ、残り1週間、しっかり2024年締めくくれるように、最後まで頑張っていきましょう!

健全な肉体は、健全な精神に宿る、と最近一緒に仕事している方に言われました。まさにその通り、そして健全な肉体も、健全な精神も、栄養満点で安全でおいしいものを食べることが何より必要なことで、そういう意味でも自分たちの仕事の意義を改めて感じた2024年でした。

主任研究員 片瀬 冬樹